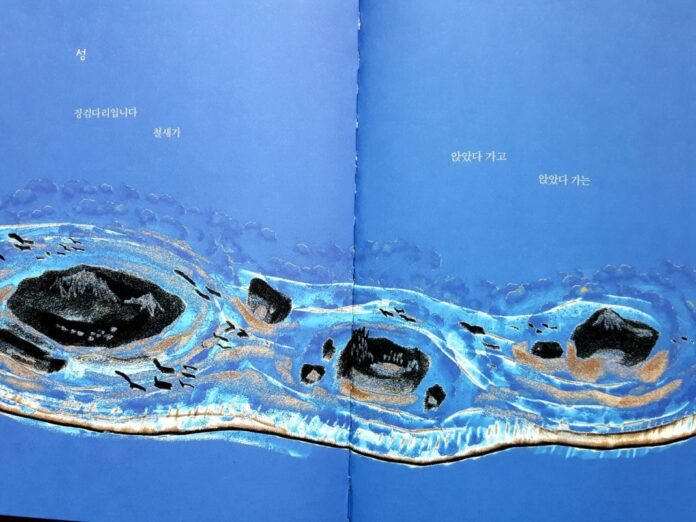

이 작품은 김마리아 시인의 「섬」이라는 짧은 동시입니다.

징검다리입니다/ 철새가 / 앉았다 가고 /앉았다 가는//으로 마무리 된 아주 짧은 작품입니다. 시인의 말은 간결합니다. 하지만 그 간결함은 많은 해석과 내밀한 의미를 머금고 있기도 합니다.

바다 한가운데에서 새들이 앉아서 쉬어가고, 앉아서 쉬었다 가는 곳이 섬입니다. 이처럼 「섬」에서는 섬을 쉬는 곳, 곧 편안하게 기대서 쉬는 휴식처로 보았습니다.

정현종의 「섬」은 사람과 사람 사이에 섬이 있다/ 그 섬에 가고 싶다//했는데, 여기에서는 섬을 인생에 비유하고 있습니다. 사람과 사람 사이에 있는 섬은 바로 인간과의 관계를 의미한 것입니다.

이렇게 같은 섬을 작가에 따라 다르게 묘사하고 있습니다. 이것이 바로 시를 쓰는 이유이며 시의 매력이기도 합니다.

여러분들은 섬 대신, 사람과 사람 사이에 무엇이 있다고 생각되는지요? 사람과 사람 사이에 섬이 있다. 인정이 있다. 틈이 있다. 다툼이 있다. 불신이 있다. 종교가 있다. 산이 있다. 길이 있다. 계산이 있다. 온기가 있다. 믿음이 있다. 소망이 있다. 사랑이 있다. …

김마리아의 섬은 새들이 앉았다 가고, 쉬어가는 것처럼 사람들도 휴식이 필요합니다. 징검다리는 개울을 건널 때에 딛고 가는 다리입니다. 우리는 살아오면서 얼마나 많은 징검다리를 밟고 왔는지요. 엄마, 아버지, 할머니, 할아버지, 친척, 친구, 선생님, 선배, 후배, 동료, 이웃…들과 서로서로 징검다리가 되어 주었지요. 앞으로도 우리는 아낌없이 상대방의 징검다리가 되어 주어야 하겠지요.

여러분들도 바쁜 일상을 접고 나만의 섬에서 잠시, 잠시 쉬어가기를 권합니다. 철새가 섬에서 잠시 앉았다 쉬어가는 것처럼 말입니다.